| Статистика |

Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |

|

Эволюция рыб происходила в

течение длительного периода времени. Самые древние из известных по ископаемым

останкам рыбы жили в раннем Кембрие, около 530 миллионов лет тому назад.

Древние рыбы были мало похожи на современных. Обитавшие в ордовике остракодермы

(англ. "shell-skinned", лат.

Ostracodermi) не имели ни плавательного пузыря, ни костного скелета и, как

предполагают ученые, весьма неуклюже плавали. В силуре было уже много панцирных

рыб (англ. Armoured fishes), появились плакодермы (лат. Placodermi), а от них - предки

акантодий (англ. Acanthoides, sometimes called spiny sharks, лат. Acanthodii)

ихрящевых (англ. Cartilaginous fishes, лат. Chondrichthyes). В силуре у рыб впервые

появились челюсти и зубы. В девоне рыбы были уже

многочисленными и довольно разнообразными. Среди них встречались как мирные

виды, пассивно добывающие пищу фильтрацией ила (бесчелюстные панцирные рыбы (Jawless Armoured fishes), так и

активные хищники (плакодермы (англ. Placoderms, лат. Placodermi)).

Размеры рыб варьировали от нескольких сантиметров до 10 и более метров.

Формировались новые группы рыб, каждая из которых эволюционировала в зависимости

от условий среды обитания в том или ином типе водоемов. В середине девона

возникли двоякодышащие рыбы (дипнои)

(англ. dipnoans, lung-fishes; лат. Dipnoi). У них появились

примитивные легкие, с помощью которых дипнои могли использовать для дыхания

атмосферный воздух, что было очень кстати в периоды сезонного пересыхания

водоемов. В девоне возникли предки хрящевых

ганоидов (англ. chondrosteous, лат. Chondrostei), от дипноев (англ. dipnoans, lung-fishes; лат. Dipnoi) произошли кистепёрые

(агнл. Lobe-finnedFish, Fleshy-finnedfish, лат. Crossopterygii), а от тех – рипидистии (англ., лат. Rhipidistia). Далее, в карбоне, процветали лучепёрые (англ. Ray-finned fishes, лат.

Actinopterygii) и кистеперые рыбы(агнл. Lobe-finnedFish, Fleshy-finnedfish, лат. Crossopterygii),

пресноводные акулы (англ. Freshwater sharks), появились миноги

(англ. Lampreys, sucking-fishes). Не обошлось и без потерь: сократилось количество видов

акантодий (англ. Acanthoides, sometimes called spiny

sharks, лат. Acanthodii), вымерли остракодермы (англ. "shell-skinned", лат. Ostracodermi) и плакодермы (англ. Placoderms, лат. Placodermi). В течение следующего периода, перми, вымерли акантодии (англ. Acanthoides, sometimes

called spiny sharks, лат. Acanthodii) и рипидистии (англ., лат. Rhipidistia), сократилось количество дипноев (англ. dipnoans, lung-fishes; лат. Dipnoi), пресноводных акул (англ. Freshwater sharks) и брадиодонтов

(англ. Bradyodonts, лат. Bradyodonti). Условия того времени позволили процветать хрящевым ганоидам(англ. chondrosteous, лат. Chondrostei) и

способствовали появлению первых костных

ганоидных рыб (лат. Holostei). Следующая эра - мезозойская и первый её период, триас,

ознаменовались появлением палеонисков

(лат. Palaeonisci), тело которых было

покрыто ромбическими чешуйками. Исчезают пресноводные

акулы(англ. Freshwater sharks) и брадиодонты (англ. Bradyodonts,

лат. Bradyodonti), снижантся количество двоякодышащих (англ. dipnoans, lung-fishes;

лат. Dipnoi) икистепёрых(агнл. Lobe-finned Fish,

Fleshy-finned fish, лат. Crossopterygii). Однако

возникновение в этот период костистых

рыб (англ. Teleosts, лат. Teleostei) было важным

этапом эволюции рыб. В периоды юра и мел хрящевых ганоидов (англ. chondrosteous, лат. Chondrostei) все более

активно сменяют костные ганоиды (лат. Holostei), бурно развиваются костистые (англ. Teleosts, лат. Teleostei)е, а

также акулы (англ. sharks). В течение кайнозойской эры большинство групп рыб приобрели современный

вид. |

|

Как

предполагают ученые, жизнь на нашей планете возникла именно в воде. Все предки

рыб были водными организмами и никогда не выходили на сушу в процессе эволюции.

Поэтому рыбы приспособлены жить (дышать, питаться, размножаться) в воде. Однако

существуют и такие виды рыб, которые могут выдерживать кратковременное

пребывание на суше (несколько дней) и даже активно перемещаться по влажной

земле и траве (европейский угорь, англ. Europeaneel, лат. Anguilla anguilla; анабас-ползун, англ. Climbing perch, лат. Anabas

testudineus), по корням и стволам прибрежных растений (ильный прыгун, англ.

Mudskipper, лат. Periophthalmus). Икра некоторых видов рыб из семейства икромечущих карпозубых (англ. Killifish, лат.Cyprinodontidae) может оставаться

жизнеспособной после нескольких месяцев пребывания на дне пересохшего водоема.

Африканская рыба протоптер (англ. Lungfish, лат. Protopterus) в период засухи образует вокруг своего тела кокон

и впадает в спячку продолжительностью до 9 месяцев. А летучие рыбы (англ.

Flyingfishes, лат. Exocoetidae) освоили

даже воздушное пространство.

|

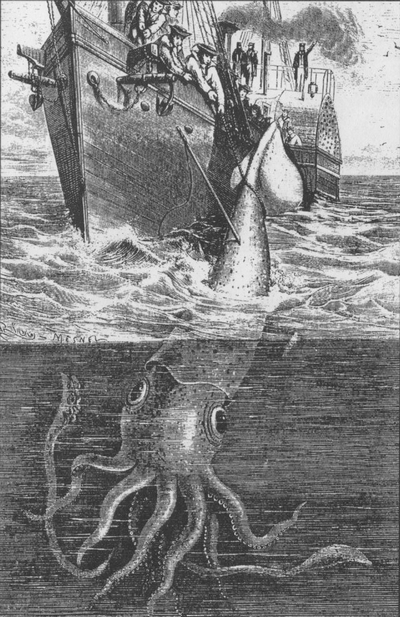

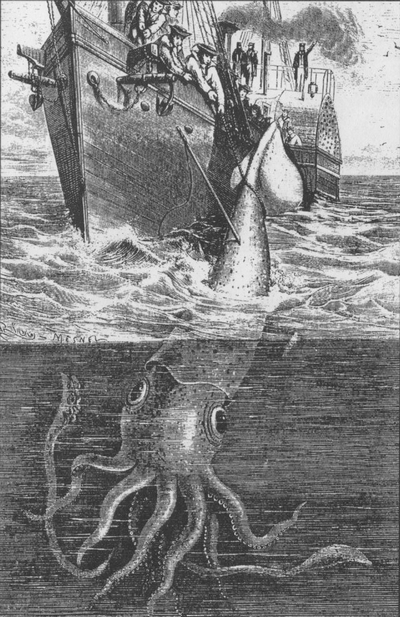

Кашалот

((англ. Sperm Whale, лат. Physeter

macrocephalus (catodon)), конечно, уступает по размеру синему киту, но тоже

очень внушителен. Он уже рождается четырехметровым и весом около тонны. В

прежние времена встречались особи длиной до 20-25 метров, в наше время –

обычно, не больше 18

метров. Старый кашалот весит больше 50 тонн, иные и под

100. Узкая 3-4-метровая нижняя челюсть взрослого кашалота вооружена полусотней

массивных зубов сантиметров по двадцать и весом от 1 до 3 килограммов! Кашалота

специально на людей не охотится, но может напасть либо из-за страха, либо из

мести. Исторические сведения об агрессивности кашалота нередко противоречивы и

приукрашены. Полуреальное, полуфантастическое повествование об охоте на Белого

Кита, о его силе и коварстве прекрасно изложено Германом Мелвиллом ("Моби

Дик, или Белый Кит" (Moby Dick, 1851)). Возможно, у этого кашалота был

реальный прототип по имени Моха Дик (по названию чилийского острова Моха). За

39 лет этот кит якобы потопил "три китобойных и два грузовых судна, три

барка, четыре шхуны и восемнадцать вельботов". В 1819 году

раненый кашалот атаковал американское китобойное судно "Эссекс"

водоизмещением 238 тонн. Зверь нанес ему два сокрушительных удара в носовую

часть, после чего "Эссекс" быстро затонул. Другой нашумевший случай

нападения кашалота на судно произошел в 1850 году. Раненный гарпуном гигант

ударил головой китобойное судно "Энн Александр", после чего оно пошло

ко дну. В 1867 году кашалот нанес тяжелые повреждения китобойцу

"Оцеола".В

исторических сводках (порой весьма противоречивых) имеются сведения о том, что

кашалоты топили китобойные шлюпки и проглатывали целиком людей, сброшенных в

воду. Кашалоты

могут представлять опасность и для стальных судов. В 1947 году в районе

Командорских островов советский китобоец "Энтузиаст" потерпел аварию.

Раненый семнадцатиметровый кашалот ударил головой в кормовую часть судна,

сломал стальной гребной вал и вывел из строя рулевое устройство. Во второй

половине 60-х годов в период ходовых испытаний американская атомная субмарина

"Сидрэгон" столкнулась с китом. При этом был поврежден гребной винт и

деформирован левый борт подводной лодки. В 1963 году норвежский китобоец

"Дюрей" водоизмещением 450 тонн был атакован китом, получил пробоину

и затонул. И в последующие годы еще не раз регистрировали столкновения больших

и малых судов с кашалотами. В одних случаях такие столкновения заканчивались

трагически для членов команды судов, в других – для самого кашалота. По мнению исследователей, случаи "таранов" вызваны интенсивным

судоходством в Мировом океане. Морские гиганты, считают ученые, таким образом

стали реагировать на раздражающую их тесноту. Возможно, кашалот принимает

очередной корабль за неведомого врага, вторгшегося на его акваторию. Иногда

происходят случайные столкновения китов с быстроходными судами.  |

|

Язык

дельфинов можно разделить на 2 группы:Язык жестов (язык

тела) — различные позы, способы плавания, повороты, прыжки, знаки, подаваемые хвостом, головой,

плавниками.Язык звуков —

серии звуковых импульсов на частотах от 3000 до более чем 200 000 герц. Эти

звуки могут напоминать: щебет, стоны, жужжание, визги, скрежет, скуление,

щёлканье, чмоканье, лай, мяуканье, похрюкивание, скрипы, хлопки, писк, рёв,

вопли, крики, кваканье, свисты. Они производятся при выдувании воздуха через

носовой проход и две клапановидные структуры внутри дыхала. Звуки модифицируются

усилением и ослаблением напряжения носовых клапанов и за счет движения

"язычков" или "пробок", расположенных внутри воздухоносных

путей и дыхала. С помощью сложного эхолокационного механизма дельфин производит

ультразвук и принимает его отражение от различных подводных объектов. Это

помогает дельфину перемещаться даже в полной темноте и находить добычу. Дельфины,

несомненно, общаются друг с другом. Наиболее выразительными являются свисты,

которых у дельфинов насчитывается 32 вида. Они могут соответствовать сигналам

боли, тревоги, приветствия, просьбы о помощи, призыва, неудовольствия и т. д.

Всего у дельфинов обнаружено около 180 коммуникационных знаков, из которых

исследователи пытаются составить словарь общения этих животных. Однако,

несмотря на многочисленные исследования, полностью расшифровать язык дельфинов

еще не удалось.

|

|

Желетелые –

одна из самых древних групп водных организмов. Возраст некоторых окаменелых

образцов – не менее 700 миллионов лет. Большинство современных желетелых

обитают в морях и океанах, но есть и пресноводные виды. Наиболее известные

желетелые – медузы и гребневики. Среди медуз есть как крошечные представители,

так и гиганты массой до 100

килограммов. Тело медуз содержит 90-98 % воды. В нем нет

мышц, но коллагеновые нити придают ему достаточную упругость. Медузы жадно

поглощают на своем пути любые мелкие планктонные организмы: рачков, икринки,

личинки моллюсков, червей и рыб. Среди желетелых немало опасных для человека

видов. Самая ядовитая медуза в мире – австралийская морская оса (commonly known

as the "box jellyfish," "marine stinger," or "sea

wasp", лат. Chironex fleckeri).

Контакт человека с маленькой (диаметр купола 12 мм) медузой ирукаджи

(англ. Irukandji jellyfish, лат. Carukia

barnesi) нередко приводит к долгой и болезненной смерти. Черноморские

медузы аурелия (англ. Moon

jelly, Common sea jelly, Jellyfish; лат. Aurelia

aurita) икорнерот (англ. Shiff arms jellyfish, лат. Rhizostomapulmo) не представляют серьезной

опасности для людей. Однако их стрекательные клетки (англ.

"thread-cells," or "nemato-cysts") могут вызвать

раздражение кожи и глаз. Гребневики (commonly known as comb jellies, лат. Ctenophora), похожи на

медуз, но не родственны им. Мелкий гребневик плевробрахия (англ. Cydippid ctenophore, лат. Pleurobrachia rhodopis) живет в Черном

море давно. Планктоядный гребневик мнемиопсис (англ. The warty comb jelly or

sea walnut, лат. Mnemiopsis leidyi)

был случайно занесен в Черное море из Атлантического океана в начале 1980-х

годов. Здесь у него не было естественных врагов, и в конце 1980-х годов

размножившийся мнемиопсис заполнил Черное море. Вселенец нарушил существующее

равновесие. Значительно снизилась биомасса зоопланктона. В результате

ухудшились условия питания рыб, и снизилось их количество. Однако связь между

биомассой рыб и мнемиопсиса двусторонняя. Гребневик не мог бы размножиться в

таком количестве, если бы человек не вылавливал так интенсивно конкурентов

гребневика – мелких планктоноядных рыб (хамсу, шпрота и других). Положение несколько исправилось в 1990-х годах, когда в Чёрном море

появился другой вид aтлантического гребневика - берое (лат. Beroe ovata). Берое питается только

мнемиопсисом, и ему уже удалось значительно снизить биомассу мнемиопсиса.

Появилась надежда на улучшение состояния всей черноморской экосистемы. Однако

это будет возможно только в случае ограничения рыбного промысла и снижения

уровня загрязнения Черного моря.

|

|

Связь между

загрязнением моря и количеством желетелых существует. В результате

сельскохозяйственной деятельности в море со стоками рек попадают минеральных

веществ, особенно соли азота и фосфора. Их избыток приводит к бурному росту

фитопланктона (микроводорослей), который служит пищей для зоопланктона. В свою

очередь зоопланктон является кормовой базой как для желетелых, так и для мелких

пелагических рыб. Однако основные планктоядные рыбы - хамса и шпрот –

вылавливаются рыбаками в большом количестве. В результате место рыб в

экосистеме Черного моря занимают желетелые - медузы и гребневик мнемиопсис. Изменения в водных экосистемах происходят и в результате глобального

потепления. В последние годы наблюдается расширение ареала многих видов

желетелых в морских и пресных водоемах.

|

Гига́нтский

кальма́р или архите́утис (лат. Architeuthis) — род океанических кальмаров,

составляющий самостоятельное семейство Architeuthidae. Считается, что

гигантские кальмары могут достигать длины 18 метров и массы - до 1

тонны. Официально зарегистрированный рекорд длины — 17,4 м с щупальцами (1887

год, экземпляр найден на берегу Новой Зеландии). Обычно у архите́утиса длина

мантии — до 2 метров,

щупалец — до 5 м.

Учёные

предполагают, что самым крупным в семействе кальмаров является так называемый

колоссальный кальмар (Mesonychoteuthis

hamiltoni, Robson, 1925). Колоссальный кальмар является самым крупным в

мире моллюском. В 2003 году был пойман молодой колоссальный кальмар с длиной

мантии в 2,5 метра.

У взрослых особей предполагается длина мантии в 4 метра.Кальмар без

щупалец был выброшен на берег в Натале в 1924. Он был почти 3 метра в толщину и 8,5 в

длину. Кальмаров, больше, чем этот, наукой зафиксировано не было. Если его

щупальца были пропорциональны телу, то общая длина этого кальмара могла

достигать 35 метров.

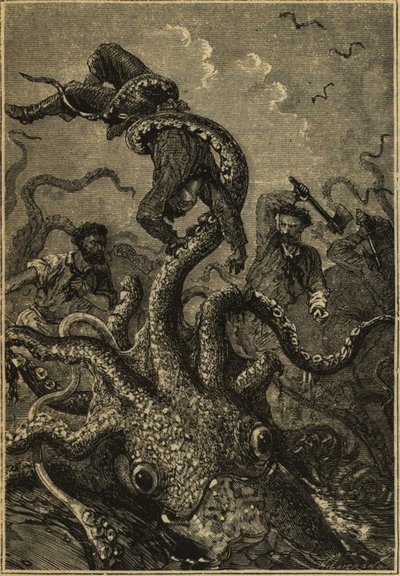

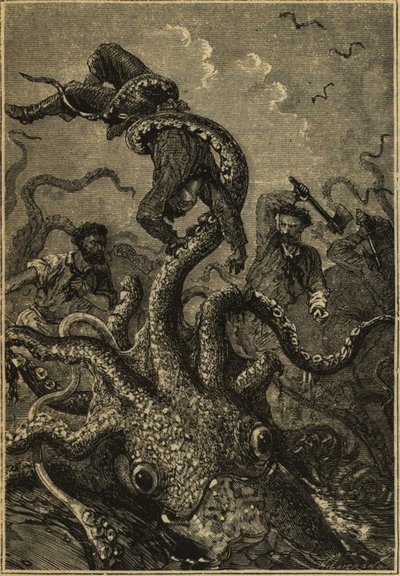

Гигантские

кальмары живут в умеренных и субтропических зонах Атлантического, Тихого,

Индийского океанов.Молодые и

полувзрослые гигантские кальмары обитают в толще воды открытого океана на

глубинах от нескольких метров до 500—600 м. Взрослые водятся главным образом у

дна на глубинах приблизительно от 100 до 1100 м, чаще всего от 200 до примерно 600 м.Кальмары – излюбленный объект охоты кашалотов, однако взрослые особи

служат добычей редко, поскольку достаточно сильны для борьбы даже со взрослым

кашалотом. Большая часть сведений о гигантских кальмарах поступила в дни

расцвета китобойного промысла, когда кусочки щупалец и клювов кальмаров часто

находили в желудках добытых кашалотов. А шрамы от присосок кальмаров на боках

китов, следы сражений гигантов в океанских глубинах, поражали воображение.

Самые крупные из известных науке присосок кальмаров - около 10 сантиметров в

диаметре, но те, что оставили следы на боках китов, были около 45 сантиметров. Трудно

даже представить, какой величины были обладатели таких присосков.  |

|

В давние

времена, когда зарождалось мореплавание и открывались новые моря и земли, весь

мир кишел чудовищами. В каждом неведомом уголке бегали, ползали, плавали и

летали необычные обитатели. На древних картах малоизвестных районов планеты

нередко можно было увидеть предупреждения «Здесь обитают чудовища». Особенно

богатыми на необычных животных были моря и океаны. Легенды о морских монстрах

передавались моряками из поколения в поколение в течение многих столетий. Понятно,

что все незнакомое вызывает у человека удивление и страх, особенно если оно

обладает причудливым видом, большими размерами, острыми зубами и когтями.

Нередко человеческая фантазия добавляла мифические черты реально существующим

животным. Многие

«чудовища», описанные ранее по мимолетным встречам, теперь получили научные

названия, неплохо изучены, но все еще поражают наше воображение своей

необычностью. Таковыми являются многие глубоководные рыбы и гигантские

кальмары.Многие

скептики считают, что не осталось больше таких существ, о каких бы не знала

наука. Конечно, имеются ввиду крупные обитатели суши и моря. Открытия же новых

видов среди мелких животных не вызывают большого удивления и в наше время. Скептики

считают, что встречи с огромными неведомыми морскими чудовищами обычно

объясняются оптическими иллюзиями, неумением распознать известные виды или

просто выдумкой.Однако было

бы наивным предполагать, что мы всё знаем о нашей планете. Моря и океаны таят

немало неразгаданных тайн. Особенно интересны случаи, когда свидетелями встреч

с необычными животными становится большое количество людей, или когда подобное

животное встречается в одном и том же районе многократно. Так, в 1817 г. в заливе Глостера

(на северо-востоке США) сотни людей видели существо «метров двадцать длиной,

толщиной с бочку и с головой, как у змеи». Это существо периодически

показывалось людям у берегов Новой Англии и в последующие годы (почти до конца XIXвека).

В семидесятых годах XIX

века описан случай, когда на глазах пассажиров океанского судна чудовище

атаковало небольшую шхуну и опрокинуло ее. В 1875 г. моряки британского

барка "Полина", шедшего к острову Занзибар, стали очевидцами

фантастически редкостного зрелища - битвы между кашалотом и "морским

змеем"! В архивах германского военно-морского флота хранится рапорт

командира подводной лодки U-28, атаковавшей 30 июля 1915 г. у берегов Ирландии

английский пароход "Иберия". После взрыва торпеды из воды выскочило

агонизирующее чудовище, похожее на огромного крокодила с длинным хвостом и

двумя парами мощных лап с перепонками. Чудовище перевернулось в воздухе, упало

в воду и исчезло. В 1947 году на морского змея наскочил пароход

"Санта-Клара". Японские рыбаки выловили труп морского животного,

похожего на плезиозавра! Сообщения о встречах с неведомыми огромными животными

в океане и даже в крупных озерах в Африке, Якутии, Шотландии (знаменитое озеро

Лох-Несс) исчисляются десятками. Существуют даже сведения о некоем морском

змее, встречавшемся в Черном море в районе Карадага. Иногда море

выбрасывает на берег останки каких-то неведомых огромных животных. К сожалению,

их состояние не всегда позволяет классифицировать находку. Поэтому порой

рождались самые невероятные предположения о происхождении таких останков - от

гигантского ската – до космического пришельца. Нечто похожее то на останки

волосатого кита с жабрами, то гигантского осьминога находили в конце XIXи

в XXвеках

на берегах Тасмании, Новой Зеландии, Австралии, США и других районах планеты. Однако наука верит только неопровержимым доказательствам. Если бы

останки неизвестного существа вынесло на берег в наше время, то их

идентификацию можно было бы провести с гораздо большей точностью, чем в прежние

времена. Тест на ДНК позволил бы определить, по крайней мере, к какой группе

животных относится находка: китам, тюленям, моллюскам, пресмыкающимся или

рыбам. К сожалению, в наше время подобные удивительные находки стали редкостью.

Создается впечатление, что у морских чудищ гораздо больше оснований бояться

людей, чем наоборот. Корабли, бороздящие поверхность океана, субмарины,

пронзающие толщу воды, огромные рыболовные тралы, перепахивающие дно океана, звуковые

импульсы эхолотов заставляют морских обитателей уходить глубже и дальше от

оживленных морских путей.

|

|

Современные боевые

подводные лодки способны погружаться на глубину от 300 до 800 м. Абсолютный рекорд по

глубине погружения среди подводных лодок - 1020 м - принадлежит советской

атомной подводной лодке 3-го поколения К-278 «Комсомолец» (лодка погибла в

результате пожара в Норвежском море 7 апреля 1989 года). Субмарины имеют

2 корпуса: водопроницаемый лёгкий корпус, функция которого заключается в

придании кораблю гидродинамически совершенных обводов, и водонепроницаемый

прочный корпус, способный выдержать давление воды на больших глубинах

погружения. Прочность корпуса повышается за счет использования сплавов из высококачественной

стали, никеля и титана. Внутри прочный корпус разделен на отсеки переборками,

что повышает живучесть корабля в случае течи. Экипаж атомной подводной лодки

может составлять более 100 человек. Современные

обитаемые и необитаемые подводные аппараты (батискафы) предназначены для

научно-исследовательских, поисковых и спасательных работ. Батискафы,

предназначенные для погружения на глубину до 2000 м, обычно имеют цилиндрический

корпус со шпангоутами (ребрами), обшитый сталью, алюминием, титаном или

высокопрочным стеклопластиком. Батискафы для сверхглубоких путешествий имеют

почти сферический корпус с толщиной стен более 100 мм. Экипаж глубоководных

обитаемых аппаратов обычно не превышает трех человек.Аппараты, способные погружаться на глубину 7 и более километров, есть у

России, США и Японии. Франция в свое время обладала уникальным батискафом

«Триест». Он был построен в 1953 году Огюстом (отец) и Жаком (сыном) Пикарами,

и через несколько лет уникальное судно перекупили Соединенные Штаты. После

модернизации стенки «Триеста» достигли 127 мм толщины, и он мог погружаться на любые

глубины. Именно на нем 23 января 1960 года был установлен абсолютный рекорд:

Жак Пикар и лейтенант ВМФ США Дон Уолш совершили погружение в Марианскую

впадину, на глубину 10916

метров.

|

(http://orgtheory.files.wordpress.com/2007/05/pirates.jpg)

Пираты —

морские разбойники. Слово «пират» (лат. pirata) происходит, в свою очередь, от

греч. πειρατής, однокоренного со словом πειράω («пробовать, испытывать»). Это

слово вошло в обиход примерно в IV— III веках до н. э., а до того применялось

понятие «лэйстэс», известное еще Гомеру и тесно связанное с такими понятиями,

как грабёж, убийство, добыча. Пиратство

появилось одновременно с мореплаванием и раньше морской торговли; морскими

набегами занимались все прибрежные племена, овладевшие основами мореплавания.Ведение боя и

захват судна непосредственно в море – дело непростое и пираты совершенствовали

это «искусство» столетиями. Древние пираты предпочитали нападать не столько на

суда, сколько на прибрежные поселки и отдельных путников, с целью захвата их и

продажи в рабство или требования выкупа.Одним из первых в истории актов хорошо

организованного пиратства называют нападение флота египетская царицы Хатшепсут

на страну Пунт. Древние финикийцы прославились не только как искусные торговцы,

но и как морские разбойники и работорговцы. Пиратство отражено в античной

поэзии и мифологии. Становление

цивилизованных отношений между странами и народами, развитие торговых,

культурных и правовых связей сформировало негативное отношение к пиратству. Со

временем стали предприниматься попытки совместной борьбы с этим явлением.

Расцвет античного пиратства приходится на эпоху анархии, вызванной Гражданскими

войнами в Риме. Пираты даже предпринимали дерзкие набеги на порт Рима — Остию. Примером

хорошо организованного противодействия пиратству является деятельность флота

под командованием Гнея Помпея. В 67

г. до н. э. он в течение трех месяцев ликвидировал

пиратство в средиземном море. Однако следующий виток гражданских войн снова

возродил пиратство, причем на этот раз пиратов возглавил сын Помпея — Секст

Помпей. Завершение гражданских войн позволило усилить борьбу с пиратством. Пиратов

в Риме казнили, как и разбойников, распятием на кресте.Символ

пиратства – флаг ««Весёлый Роджер» (англ. Jolly Roger), который поднимался

перед боем с целью деморализовать противника. Самым

распространенным способом ведения морского боя пиратов был абордаж (от фр. Abordage

(англ. Boarding)).

Корабли противников сближались на максимально близкое расстояние, после чего

оба корабля крепко сцеплялись при помощи кошек и снастей. Затем на корабль

противника высаживалась абордажная команда.Пиратство в

разные исторические периоды и в разных районах Мирового океана приобретало

разнообразные формы. Самый простая и распространенная из них – грабеж любых

кораблей ради собственной наживы. Однако нередко, особенно в период войн,

пираты действовали с разрешения и в интересах государства. Перечень

известных в истории пиратских формирований очень обширен. Перечислим лишь некоторые

из них. Лихая пиратка

Мадам Цзинь в 1800-х командовала флотом из 2000 судов. Тжекеры (Tjeker)

— ближневосточные пираты в XV—XI веках до нашей эры. Долопийцы

(Dolopians) — древнегреческие пираты второй половины VI века до нашей эры. Флибустьер —

морской разбойник XVII века, грабивший, главным образом, испанские корабли и

колонии в Америке. Слово произошло от голландского «vrijbuiter» — «свободный

захватчик трофеев», так как первыми поселенцами на Сан-Доминго (после испанцев)

были именно выходцы из Нидерландов. Флибустьeр был всегда снабжен особой

разрешительной бумагой от правительства колоний той страны, за которые он

воевал. Корсaр —

слово появилось в начале XIV века от итальянского «корса» и французского «ла

корса». В отличие от флибустьера, корсaр всегда сражался только за свою страну,

или, по крайней мере, только за одну страну, всегда ограничивался действиями

только на море, и никогда не проводил операций на суше. Во время мира корсaр

мог быть простым богатым судовладельцем, но во время войны на собственные

деньги вооружал корабль. В Европе слово «корсaр» было практически

интернациональным: корсaр (фр.), корсаро (ит.), корсарио (исп.), корсари

(португ.).Кaпер —

частное лицо, получившее от государства лицензию на захват и уничтожение судов

неприятельских и нейтральных стран. От корсара кaпер отличался тем, что мог

выступать вовсе не на стороне своего государства, а на стороне того, патент

которого сумел раздобыть.Привaтир (от

англ.— privateer) — это просто английское название капера. В средневековье

употреблялись оба термина. Слово «привaтир» не столь древнее, его первое

задокументированное употребление относится к 1664 году. Печелинг или

флекселинг — голландский капер. Название пошло от основного порта их

базирования — Флиссинген. Термин этот появился в середине 1570-х годов, когда

Голландия стала одной из лидирующих морских стран. Чжэн Ши (Chzhen

Shi) («Мадам Цзин») — китайская морская разбойница, которая снискала славу

одного из самых удачливых пиратов в истории. В 1807-1810 гг. она командовала

флотом в 2 000 судов и имела под своим началом более 70 000 матросов.В современном международном праве пиратство — это преступление

международного характера. Пиратство существует и по нынешний день, главным

образом в Восточной и Юго-Восточной Азии, а также в некоторых водах

Северо-Восточной и Западной Африки и в районе Бразилии. Самые известные

современные пираты действуют около полуострова Сомали. В настоящее время самый

популярный вид пиратства - захват судна с ценным грузом c целью получения

выкупа. Масштабы морского пиратства достигли беспрецедентного уровня в 2008 году,

в основном, из-за роста количества захватов пиратами судов в Аденском заливе у

побережья Сомали.  (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Pyle_pirates_plunder.jpg) |

|