| Статистика |

Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |

|

Каждый вид живых организмов эволюционно приспособлен к

определенной среде обитания и имеет свой тип водно-солевого обмена - совокупности

процессов всасывания, распределения, потребления и выделения воды и солей в

организме. Пресноводные рыбы выделяют воду, поступающую через покровы тела и с

пищей, почками; соли они получают с пищей или извлекают из окружающей среды

специальными клетками, расположенными в жабрах. Морские рыбы способны к осморегуляции;

их кровь содержит меньше солей, чем морская вода; они пьют богатую солями

морскую воду и опресняют её, выделяя концентрированные растворы хлористого

натрия жабрами, а соли магния и кальция - кишечником и почками. Акулы и скаты

имеют в крови и жидкостях тела высокую концентрацию мочевины, их организм

получает воду главным образом через наружные покровы по осмотическому

градиенту. Глаза рыб не имеют век, но, в отличие от глаз человека, защищены

плотной оболочкой от воздействия растворенных солей. |

Рыбы

откладывают икру на самые различные субстраты. Большинство

морских рыб выметывают икру просто в толщу воды (ставрида Horse mackerel, хамса

Anchovy, шпрот Sprat, султанка Red

mullet, тунец Tuna и

многие другие) и не проявляют никакой заботы о потомстве. У таких рыб икринки

имеют положительную плавучесть и развиваются в верхнем слое моря. Многие

морские и пресноводные виды рыб откладывают икру на водную растительность

(сельдь herring, сарган needlefish, карп carp) или дно водоема (осетр (англ.

Sturgeon)). Лососи (англ. Salmon) идут на нерест из моря в реки, выкапывают на

галечном дне ямы, откладывают в них икру и затем мощными движениями хвоста

забрасывают ее галькой. Маленькая рыбка Копелла

(англ. SplashTetra, JumpingCharacin, SprayingTetra) откладывает икру на листья растений,

нависающие над водой. Для этого самцу и самке приходится одновременно и

многократно выпрыгивать из воды. Горчак (англ. European Bitterling,лат. Rhodeus amarus) откладывает яйца между створками живых

двустворчатых моллюсков. Самка гвианского сома аспредо (англ. Banjo, лат.

Aspredo aspredo) носит

икру на собственном брюхе. У рыбы-призрака (трубкорыла) (англ. Ghost pipefish, лат. Solenostomus), обитающего в Индийском

океане, самка носит икру между сросшимися брюшными плавниками. Некоторые виды

рыб из семейств Cichlidae, Luciocephalidae, Apogonidae, Ariidae и др. носят

икру в ротовой или жаберной полости. А южноамериканские колючие сомы (англ.

Catfish) тахисуры (англ., лат. Tachysurus) заглатывают свою икру, и её развитие

происходит в желудке. При этом рыба ничего не ест, и пищеварительные железы у

неё временно не функционируют.Самки

некоторых видов карепроктов (англ. Snailfish, лат. Careproctus)

доверяют свое потомство «няньке», откладывая икру на панцирь или в

околожаберную полость крабов. Тропические

виды рыб из семейства лабиринтовых (англ. Labyrinth ore Climbing perches, лат. Anabantidae) строят на поверхности

воды гнезда из пены и охраняют отложенную в них икру. Другие виды рыб

откладывают икру в специально построенные гнезда из водорослей и ракушек

(колюшка (англ. Stickleback,

лат. Gasterosteus), спикара (англ. Picarel, лат. Spicara),

в раковины моллюсков или пещерки под камнями (бычки, англ. Gobies, лат. Gobiidae; морские собачки, англ. Blennies, лат.Blenniidae; губановые, англ. Wrasses, лат. Labridae). Самцы этих рыб

заботливые родители и самоотверженно охраняют икру и личинок. Самый необычный

способ размножения – у морских коньков (англ. Seahorse, лат. Hippocampus) и игл (англ.

Pipefish, лат.

Syngnathus). Самки этих видов рыб откладывают икринки в специальную выводковую

сумку на брюшке самцов. Самцы вынашивают икру до самого появления мальков.

|

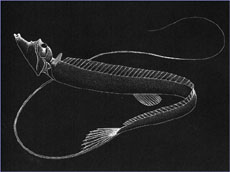

На

очень больших глубинах обитает небольшое количество рыб. На сегодняшний день в

глубоководных желобах обнаружены всего 7 видов рыб: три вида ошибневых и четыре

вида морских слизней. Рекорд по глубине поимки принадлежит абиссобротуле

(Abyssobrotula),

выловленной в желобе Пуэрто-Рико на глубине 8370 метров, и псевдолипарису

(англ. Hadal snailfish,

лат. Pseudoliparis amblystomopsis), пойманному в 7800 метрах от

поверхности. Облик глубоководных рыб удивителен: у большинства из них

неплотные, студенистые тела, на которых расположены светящиеся органы. В

условиях темноты способность к свечению имеет большое значение. Хищные виды рыб

привлекают добычу светящейся приманкой. У их потенциальных жертв, наоборот,

многочисленные мерцающие фотофоры способны дезориентировать хищников. У

некоторых рыб светится только нижняя часть тела, что делает их менее заметными

на фоне рассеянного верхнего света. Но главная задача фотофоров - это, конечно,

обозначение особей одного вида. Многие из этих рыб имеют очень сложные

телескопические глаза, у батилихнопса (англ. Javelinspoockfish, лат. Bathylychnopsexilis)

их 2 пары! У гигантуры (англ., лат. Gigantura) телескопические глаза

держатся на стебельках, что позволяет ей воспринимать очень слабые источники

света, например других светящихся рыб. Глаза некоторые рыб, например, рыбы-привидения (англ. Brownsnout spookfish, лат. Dolichopteryx longipes) используют для фокусировки линзы и систему из тысяч

мельчайших зеркал. На очень больших глубинах (свыше 2-3 км), куда свет совсем не

проникает, зрение перестает играть важную роль, и здесь встречаются совершенно

слепые виды рыб с атрофированными глазами, например тифлонус (англ., лат.

Typhlonus), удильщик (англ. Anglerfish) лазиогнатус

(англ., лат. Lasiognathus)). Некоторым

глубоководным рыбам свойственны очень необычные способы размножения. Например,

самка удильщика церарии (Ceraria) носит на своем теле одного или

нескольких присосавшихся крошечных самцов, у которых атрофированы все органы,

кроме семенников. Такие

глубоководные рыбы-хищники, как черный живоглот (англ. Black swallower, лат. Chiasmodon niger),с помощью огромного рта, вооруженного острыми зубами, и растягивающегося

желудка способны проглотить жертву, превосходящую самого охотника по размерам.Глубоководные

рыбы выдерживают огромное давление воды. Некоторым из них помогает плавательный

пузырь, в который газ закачивается при погружении рыбы в глубину или

сбрасывается при подъеме. У наиболее глубоководных рыб плавательный пузырь отсутствует,

и огромное давление они выдерживают за счет «водянистой» структуры тела и

каких-то еще до конца не разгаданных клеточных и молекулярных механизмов. Среди

глубоководных рыб, в том числе светящихся, гиганты пока не обнаружены. Длина

большинства из них не превышает 0,5 - 1 м. Самые

известные из глубоководных рыб – это удильщики. В Черном море очень редко

встречается европейский удильщик или морской черт (англ. Angler, also sometimes called

frog-fish or sea-devil, лат. Lophius piscatorius), достигающий длины более 1 м.  (фото с сайта http://www.apus.ru)

|

Эволюция рыб происходила в

течение длительного периода времени. Самые древние из известных по ископаемым

останкам рыбы жили в раннем Кембрие, около 530 миллионов лет тому назад.

Древние рыбы были мало похожи на современных. Обитавшие в ордовике остракодермы

(англ. "shell-skinned", лат.

Ostracodermi) не имели ни плавательного пузыря, ни костного скелета и, как

предполагают ученые, весьма неуклюже плавали. В силуре было уже много панцирных

рыб (англ. Armoured fishes), появились плакодермы (лат. Placodermi), а от них - предки

акантодий (англ. Acanthoides, sometimes called spiny sharks, лат. Acanthodii)

ихрящевых (англ. Cartilaginous fishes, лат. Chondrichthyes). В силуре у рыб впервые

появились челюсти и зубы. В девоне рыбы были уже

многочисленными и довольно разнообразными. Среди них встречались как мирные

виды, пассивно добывающие пищу фильтрацией ила (бесчелюстные панцирные рыбы (Jawless Armoured fishes), так и

активные хищники (плакодермы (англ. Placoderms, лат. Placodermi)).

Размеры рыб варьировали от нескольких сантиметров до 10 и более метров.

Формировались новые группы рыб, каждая из которых эволюционировала в зависимости

от условий среды обитания в том или ином типе водоемов. В середине девона

возникли двоякодышащие рыбы (дипнои)

(англ. dipnoans, lung-fishes; лат. Dipnoi). У них появились

примитивные легкие, с помощью которых дипнои могли использовать для дыхания

атмосферный воздух, что было очень кстати в периоды сезонного пересыхания

водоемов. В девоне возникли предки хрящевых

ганоидов (англ. chondrosteous, лат. Chondrostei), от дипноев (англ. dipnoans, lung-fishes; лат. Dipnoi) произошли кистепёрые

(агнл. Lobe-finnedFish, Fleshy-finnedfish, лат. Crossopterygii), а от тех – рипидистии (англ., лат. Rhipidistia). Далее, в карбоне, процветали лучепёрые (англ. Ray-finned fishes, лат.

Actinopterygii) и кистеперые рыбы(агнл. Lobe-finnedFish, Fleshy-finnedfish, лат. Crossopterygii),

пресноводные акулы (англ. Freshwater sharks), появились миноги

(англ. Lampreys, sucking-fishes). Не обошлось и без потерь: сократилось количество видов

акантодий (англ. Acanthoides, sometimes called spiny

sharks, лат. Acanthodii), вымерли остракодермы (англ. "shell-skinned", лат. Ostracodermi) и плакодермы (англ. Placoderms, лат. Placodermi). В течение следующего периода, перми, вымерли акантодии (англ. Acanthoides, sometimes

called spiny sharks, лат. Acanthodii) и рипидистии (англ., лат. Rhipidistia), сократилось количество дипноев (англ. dipnoans, lung-fishes; лат. Dipnoi), пресноводных акул (англ. Freshwater sharks) и брадиодонтов

(англ. Bradyodonts, лат. Bradyodonti). Условия того времени позволили процветать хрящевым ганоидам(англ. chondrosteous, лат. Chondrostei) и

способствовали появлению первых костных

ганоидных рыб (лат. Holostei). Следующая эра - мезозойская и первый её период, триас,

ознаменовались появлением палеонисков

(лат. Palaeonisci), тело которых было

покрыто ромбическими чешуйками. Исчезают пресноводные

акулы(англ. Freshwater sharks) и брадиодонты (англ. Bradyodonts,

лат. Bradyodonti), снижантся количество двоякодышащих (англ. dipnoans, lung-fishes;

лат. Dipnoi) икистепёрых(агнл. Lobe-finned Fish,

Fleshy-finned fish, лат. Crossopterygii). Однако

возникновение в этот период костистых

рыб (англ. Teleosts, лат. Teleostei) было важным

этапом эволюции рыб. В периоды юра и мел хрящевых ганоидов (англ. chondrosteous, лат. Chondrostei) все более

активно сменяют костные ганоиды (лат. Holostei), бурно развиваются костистые (англ. Teleosts, лат. Teleostei)е, а

также акулы (англ. sharks). В течение кайнозойской эры большинство групп рыб приобрели современный

вид. |

|

Как

предполагают ученые, жизнь на нашей планете возникла именно в воде. Все предки

рыб были водными организмами и никогда не выходили на сушу в процессе эволюции.

Поэтому рыбы приспособлены жить (дышать, питаться, размножаться) в воде. Однако

существуют и такие виды рыб, которые могут выдерживать кратковременное

пребывание на суше (несколько дней) и даже активно перемещаться по влажной

земле и траве (европейский угорь, англ. Europeaneel, лат. Anguilla anguilla; анабас-ползун, англ. Climbing perch, лат. Anabas

testudineus), по корням и стволам прибрежных растений (ильный прыгун, англ.

Mudskipper, лат. Periophthalmus). Икра некоторых видов рыб из семейства икромечущих карпозубых (англ. Killifish, лат.Cyprinodontidae) может оставаться

жизнеспособной после нескольких месяцев пребывания на дне пересохшего водоема.

Африканская рыба протоптер (англ. Lungfish, лат. Protopterus) в период засухи образует вокруг своего тела кокон

и впадает в спячку продолжительностью до 9 месяцев. А летучие рыбы (англ.

Flyingfishes, лат. Exocoetidae) освоили

даже воздушное пространство.

|

|